Dai libri alla tv e ritorno, con tappa a teatro. Che Maurizio de Giovanni sia un concentrato di talenti, ormai lo sappiamo, che Gassmann sia un regista coi fiocchi anche, Gallo e la Rocca (nominati solo perché sono i più noti, ma vedo una luminosa carriera anche per gli altri) hanno ampiamente dimostrato di essere attori di prim’ordine. Prendi tutto, miscela e metti il risultato su un palcoscenico. Una meraviglia. Potrei raccontarvi la trama, che è tutto tranne quello che ti aspetti, potrei parlarvi dei dialoghi che sono meravigliosamente calibrati per farci ridere (a volte un po’ amaramente ma non troppo), per farci riflettere su tante cose, tutte quelle cose che messe insieme compongono le nostre vite. Una storia d’amore a 360 gradi, quello fra un uomo e una donna, un amore grande, di quelli che tutti vorremmo incontrare una volta nella vita. L’amore dei e per i figli, con tutte le sue contraddizioni, coi non detto che pesano molto più delle parole e generano conflitti che soccombono comunque all’amore. Non è il silenzio il protagonista, è tutto quello che c’è in quel silenzio. de Giovanni, esattamente come fa nei libri, è riuscito a mettere in un testo teatrale le difficoltà di comunicare, anche e soprattutto in famiglia, anche se c’è amore. E lo spettacolo è proprio la rappresentazione di come si superi quel silenzio, di come si impari che c’è altro e oltre. La regia è superba, lo stile Gassmann è inconfondibile e studiato apposta sui testi di Maurizio, o almeno così a me è sembrato, gli attori di gran calibro, hanno reso al meglio un testo perfetto. Ci ho trovato, ed è tutto un merito, la scarna ricchezza di Edoardo, e potrei citare tanti altri grandi, ma Eduardo li ha raccolti tutti. Meglio di così non riesco a dirlo, cadrei nell’esaltazione e non è mai un bene, ma vi consiglio proprio di cuore, di andare a vederlo, anche se non siete appassionati di teatro, potrebbe essere una grande occasione per cominciare ad amarlo. (foto credit Teatro Carcano)

Dai libri alla tv e ritorno, con tappa a teatro. Che Maurizio de Giovanni sia un concentrato di talenti, ormai lo sappiamo, che Gassmann sia un regista coi fiocchi anche, Gallo e la Rocca (nominati solo perché sono i più noti, ma vedo una luminosa carriera anche per gli altri) hanno ampiamente dimostrato di essere attori di prim’ordine. Prendi tutto, miscela e metti il risultato su un palcoscenico. Una meraviglia. Potrei raccontarvi la trama, che è tutto tranne quello che ti aspetti, potrei parlarvi dei dialoghi che sono meravigliosamente calibrati per farci ridere (a volte un po’ amaramente ma non troppo), per farci riflettere su tante cose, tutte quelle cose che messe insieme compongono le nostre vite. Una storia d’amore a 360 gradi, quello fra un uomo e una donna, un amore grande, di quelli che tutti vorremmo incontrare una volta nella vita. L’amore dei e per i figli, con tutte le sue contraddizioni, coi non detto che pesano molto più delle parole e generano conflitti che soccombono comunque all’amore. Non è il silenzio il protagonista, è tutto quello che c’è in quel silenzio. de Giovanni, esattamente come fa nei libri, è riuscito a mettere in un testo teatrale le difficoltà di comunicare, anche e soprattutto in famiglia, anche se c’è amore. E lo spettacolo è proprio la rappresentazione di come si superi quel silenzio, di come si impari che c’è altro e oltre. La regia è superba, lo stile Gassmann è inconfondibile e studiato apposta sui testi di Maurizio, o almeno così a me è sembrato, gli attori di gran calibro, hanno reso al meglio un testo perfetto. Ci ho trovato, ed è tutto un merito, la scarna ricchezza di Edoardo, e potrei citare tanti altri grandi, ma Eduardo li ha raccolti tutti. Meglio di così non riesco a dirlo, cadrei nell’esaltazione e non è mai un bene, ma vi consiglio proprio di cuore, di andare a vederlo, anche se non siete appassionati di teatro, potrebbe essere una grande occasione per cominciare ad amarlo. (foto credit Teatro Carcano)

Categoria: Un libro e quel che ne penso

La signora del martedì – Carlotto invece, per ogni giorno mese o anno

Un romanzo apparentemente leggero, nonostante i morti abbondino (così come gli assassini ovviamente), ma con garbo. Lo so sembro scema ma vi assicuro che non mi sono rimbambita, è che ci ha messo una delicatezza tale nel costruire i personaggi che davvero anche le cose peggiori diventano lievi. Non saprei dire se siano più affascinanti i protagonisti o la storia, storia che è un grido potentissimo di dolore e di denuncia. Nanà, che dopo aver subito un’ingiustizia e aver pagato, continua a pagare, per la superficialità della gente, per i preconcetti che non fanno approfondire mai niente, che fanno sì che la maggior parte della gente giudichi (non si sa poi a che titolo), dai titoli dei giornali, dei talk show – che in realtà sono degli shout show – dalle apparenze, senza andare mai un passo oltre. E chi non è omologato, chi vive la sua vita senza adattarsi agli schemi, chi non si cura di quel che la gente vuole, è marchiato. Non c’è salvezza possibile. Il dolore di un uomo che rinuncia alla famiglia per tacitare un senso di colpa, quello di un uomo che in realtà si sente donna ed è additato come una macchietta, senza sapere quanto gli costa, quanto gli è costato. E di dolori ce ne sono altri, c’è lo schifo che traspare per certi funzionari di polizia di giornalisti di un mondo superficiale e spietato. Eppure come dicevo, Carlotto lo fa con una lievità davvero inaspettata, con la profondità che gli è propria. Non è un mistero che le posizioni dell’autore siano a favore dell’accoglienza tout court (posizione che non mi permetto di discutere, perché le opinioni son come le mutande, è giusto e sacrosanto che ognuno abbia le proprie), ma è forse l’unico autore ad oggi, almeno che mi venga in mente, ad essere riuscito a dimostrarla in un romanzo, senza tirare in ballo colori razze e altre sciocchezze. Un grido di dolore, come dicevo prima, ma anche una potentissima dimostrazione di come l’accettazione dell’altro, il non cercare differenze ma farle proprie per arricchirsene, sia la strada migliore per non soccombere, chiunque tu sia. Un romanzo che va oltre l’intrattenimento, molto oltre al noir e a qualsiasi altro genere. Un romanzo che va letto senza se e senza ma.

Un romanzo apparentemente leggero, nonostante i morti abbondino (così come gli assassini ovviamente), ma con garbo. Lo so sembro scema ma vi assicuro che non mi sono rimbambita, è che ci ha messo una delicatezza tale nel costruire i personaggi che davvero anche le cose peggiori diventano lievi. Non saprei dire se siano più affascinanti i protagonisti o la storia, storia che è un grido potentissimo di dolore e di denuncia. Nanà, che dopo aver subito un’ingiustizia e aver pagato, continua a pagare, per la superficialità della gente, per i preconcetti che non fanno approfondire mai niente, che fanno sì che la maggior parte della gente giudichi (non si sa poi a che titolo), dai titoli dei giornali, dei talk show – che in realtà sono degli shout show – dalle apparenze, senza andare mai un passo oltre. E chi non è omologato, chi vive la sua vita senza adattarsi agli schemi, chi non si cura di quel che la gente vuole, è marchiato. Non c’è salvezza possibile. Il dolore di un uomo che rinuncia alla famiglia per tacitare un senso di colpa, quello di un uomo che in realtà si sente donna ed è additato come una macchietta, senza sapere quanto gli costa, quanto gli è costato. E di dolori ce ne sono altri, c’è lo schifo che traspare per certi funzionari di polizia di giornalisti di un mondo superficiale e spietato. Eppure come dicevo, Carlotto lo fa con una lievità davvero inaspettata, con la profondità che gli è propria. Non è un mistero che le posizioni dell’autore siano a favore dell’accoglienza tout court (posizione che non mi permetto di discutere, perché le opinioni son come le mutande, è giusto e sacrosanto che ognuno abbia le proprie), ma è forse l’unico autore ad oggi, almeno che mi venga in mente, ad essere riuscito a dimostrarla in un romanzo, senza tirare in ballo colori razze e altre sciocchezze. Un grido di dolore, come dicevo prima, ma anche una potentissima dimostrazione di come l’accettazione dell’altro, il non cercare differenze ma farle proprie per arricchirsene, sia la strada migliore per non soccombere, chiunque tu sia. Un romanzo che va oltre l’intrattenimento, molto oltre al noir e a qualsiasi altro genere. Un romanzo che va letto senza se e senza ma.

Psychokiller – Roversi nella mente dell’assassino

Sono fra i fortunelli che grazie alla SEM e a Mangialibri (dove vi ricordo che trovate tanta tanta roba), lo hanno letto in anticipo, bè ragazzi, io un salto in libreria se fossi in voi lo farei. Roversi sa scrivere e sa inventare storie. Il romanzo scorre bene, si intersecano tre storie, una rapina senza morti e feriti, ma polposa assai, un serial killer che ammazza delle donne apparentemente accomunate solo dal fatto di essere sole in casa e di avergli aperto, e un assassino che dopo aver ammazzato le vittime, manda un video dell’omicidio al commissario Ruiz, che però non è della omicidi ma della antirapine. Non solo gli manda i video, ma li accompagna con un biglietto in cui lo sfida, lui personalmente non la polizia in generale, a prenderlo prima dell’omicidio successivo. Per quanto il commissario si sforzi non riesce a capire perché è il destinatario ma come si può immaginare, non tutti gli credono e comunque i sospetti non alleggeriscono un’atmosfera già di suo pesantuccia. Lo schema è veloce, i cambi di scena sono scanditi dalle location che aprono i paragrafi e contribuiscono a rendere la sensazione di velocità, come se ci spostassimo in città in tempo reale. Verso la fine, la corsa del lettore diventa impossibile da frenare, fino al colpo di scena nel colpo di scena che chiude il romanzo. Bello il personaggio della profiler, che nei desideri dell’autore potrebbe tornare, essendo la vera protagonista (non appartiene alla questura ma all’UACV). Non ci trovate l’ironia e i tratti scanzonati di Radeschi, ma un thriller come dio comanda. Io ho avuto l’impressione che Roversi si sia divertito parecchio a scriverlo e sono sicura che si divertirà molto anche chi decide di leggerlo.

Sono fra i fortunelli che grazie alla SEM e a Mangialibri (dove vi ricordo che trovate tanta tanta roba), lo hanno letto in anticipo, bè ragazzi, io un salto in libreria se fossi in voi lo farei. Roversi sa scrivere e sa inventare storie. Il romanzo scorre bene, si intersecano tre storie, una rapina senza morti e feriti, ma polposa assai, un serial killer che ammazza delle donne apparentemente accomunate solo dal fatto di essere sole in casa e di avergli aperto, e un assassino che dopo aver ammazzato le vittime, manda un video dell’omicidio al commissario Ruiz, che però non è della omicidi ma della antirapine. Non solo gli manda i video, ma li accompagna con un biglietto in cui lo sfida, lui personalmente non la polizia in generale, a prenderlo prima dell’omicidio successivo. Per quanto il commissario si sforzi non riesce a capire perché è il destinatario ma come si può immaginare, non tutti gli credono e comunque i sospetti non alleggeriscono un’atmosfera già di suo pesantuccia. Lo schema è veloce, i cambi di scena sono scanditi dalle location che aprono i paragrafi e contribuiscono a rendere la sensazione di velocità, come se ci spostassimo in città in tempo reale. Verso la fine, la corsa del lettore diventa impossibile da frenare, fino al colpo di scena nel colpo di scena che chiude il romanzo. Bello il personaggio della profiler, che nei desideri dell’autore potrebbe tornare, essendo la vera protagonista (non appartiene alla questura ma all’UACV). Non ci trovate l’ironia e i tratti scanzonati di Radeschi, ma un thriller come dio comanda. Io ho avuto l’impressione che Roversi si sia divertito parecchio a scriverlo e sono sicura che si divertirà molto anche chi decide di leggerlo.

L’urlo dell’innocente

Edizioni le assassine continua a proporre romanzi lontani dalla produzione a cui siamo abituati. Nella collana Oltreconfine stavolta troviamo il romanzo, non me la sento di dargli un genere, di Unity Dow, scritto nel 2003, racconta di una realtà tremenda, una di quelle realtà che fanno tremare le vene dei polsi per la loro crudeltà, e nello stesso tempo sperare che in un futuro non troppo lontano, restino solo ricordi. Unyti Dow è un giudice dell’Alta corte del Botswana nonché ministro degli affari internazionali. Un giudice un ministro ma soprattutto una donna da sempre impegnata e attivista per i diritti umani. Racconta un Paese che è difficile capire, una storia terribile di tradizioni antiche perpetrate di nascosto, perché sono reali e brutali reati, ma nonostante questo difficili da sradicare. Un Paese ricco soprattutto di contraddizioni, in cui quella che noi consideriamo normalità esiste solo nelle grandi città e comunque si mescola con una povertà che a noi appare estrema e in cui la prevaricazione è all’ordine del giorno. Un romanzo che per quanto duro è raccontato con delicatezza, con un linguaggio particolare ma mai violento, un urlo come quello dell’innocente del titolo. Un romanzo che oltre ad essere una piacevole lettura, diventa occasione per porsi delle domande, da leggere con la mente sgombra da pregiudizi, per capire tante cose, per imparare che è sempre un bene, per uscire dai nostri confini. Peraltro, personalmente (mea culpa), non avevo idea se non vagamente, di dove fosse posizionato il Botswana, e del paesaggio splendido, che l’autrice racconta come in una fotografia.

Edizioni le assassine continua a proporre romanzi lontani dalla produzione a cui siamo abituati. Nella collana Oltreconfine stavolta troviamo il romanzo, non me la sento di dargli un genere, di Unity Dow, scritto nel 2003, racconta di una realtà tremenda, una di quelle realtà che fanno tremare le vene dei polsi per la loro crudeltà, e nello stesso tempo sperare che in un futuro non troppo lontano, restino solo ricordi. Unyti Dow è un giudice dell’Alta corte del Botswana nonché ministro degli affari internazionali. Un giudice un ministro ma soprattutto una donna da sempre impegnata e attivista per i diritti umani. Racconta un Paese che è difficile capire, una storia terribile di tradizioni antiche perpetrate di nascosto, perché sono reali e brutali reati, ma nonostante questo difficili da sradicare. Un Paese ricco soprattutto di contraddizioni, in cui quella che noi consideriamo normalità esiste solo nelle grandi città e comunque si mescola con una povertà che a noi appare estrema e in cui la prevaricazione è all’ordine del giorno. Un romanzo che per quanto duro è raccontato con delicatezza, con un linguaggio particolare ma mai violento, un urlo come quello dell’innocente del titolo. Un romanzo che oltre ad essere una piacevole lettura, diventa occasione per porsi delle domande, da leggere con la mente sgombra da pregiudizi, per capire tante cose, per imparare che è sempre un bene, per uscire dai nostri confini. Peraltro, personalmente (mea culpa), non avevo idea se non vagamente, di dove fosse posizionato il Botswana, e del paesaggio splendido, che l’autrice racconta come in una fotografia.

Aspettando Sanremo parliamo di TV e persone famose

![]() Forse sto diventando vecchia, e trovo così bella questa parola che non avete idea. Essere vecchi non vuol dire rughe solitudine seno e guance che cedono alla forza di gravità. No, per come la vedo io essere vecchi vuol dire avere accumulato nel cuore e nella testa, tante di quelle cose belle e brutte, che per forza fai pace con la vita. Smetti di prenderla di petto e accetti quel che è stato e quel che sarà. Giustamente potreste chiedervi che cavolo c’entri la vecchiaia con Sanremo e la TV. Allora, Sanremo compie 70 anni e forse anche lui, ha imparato ad accettare quel che è stato e quel che sarà, polemiche discorsi infiniti e questo sì e quello però e avanti Savoia, ma la kermesse va avanti e cascasse il mondo, siamo tutti a sperare di svegliarci il giorno dopo con una canzone in testa, a parlare dei vestiti delle voci degli ospiti e dei conduttori. Ieri a Domenica In, com’è ovvio e giusto che sia, di Sanremo hanno parlato, la zia Mara (che comunque io continuo a considerare una plagiaria, per conferma chiedere ai miei amici, la vecchia qui era la Zia, quando lei era ancora solo Mara Venier)nata nel 1950. Di lei ho detto quando vi ho parlato della sua autobiografia, non la sopportavo, la trovavo un’attrice mediocre e una caciarona con poco senso, poi col passare degli anni, un po’sarà cambiata lei, un po’sarò cambiata io, ma adesso la adoro. Ha saputo tirare fuori anche in televisione quello che è, una donna bella dentro e fuori, che fa casino per natura ma è talmente professionale da trasformare il suo casino in simpatia, da saper gestire meravigliosamente il rigore lavorativo con il suo essere donna mamma nonna, senza troppi pudori ma senza sbracare. Fra gli ospiti c’era la Ricciarelli, 74 anni, una vita a fare la sostenuta davanti alle telecamere, a mantenere l’immagine, a tacere e sfuggire dal passato, è un capricorno, il privato è privato soprattutto quando è doloroso. Adesso si è ammorbidita, ha imparato a ridere anche davanti alle telecamere, a parlare del suo amore finito, a ricordare con un sorriso, mi ha fatto una tenerezza infinita. Una splendida donna, certo io non la farei arrabbiare, ma la dolcezza è sempre più forte. Poi c’era Teocoli, 75, una vita di successo, le rughe su un uomo ancora figo come pochi, che sono quelle di chi ha tanto riso e probabilmente tanto pianto, con tutto il rispetto (ahahahha), non si diventava un simbolo sui social, si sudava e parecchio, si prendevano porte in faccia, si abbassava la testa e si andava avanti. Poi c’era Bartoletti, 71, un enciclopedia che come la Treccani, non diventa mai obsoleta. Amedeo Minghi 72, una voce ancora splendida, anche lui con tante cose pesanti dentro, ma che ha fatto cantare tutti, volenti o nolenti e lo ha fatto sorridendo. Lo scopo di sto papello? Nessuno, se non riconoscere la bellezza della vecchiaia (anche perché l’alternativa…). Certo i signori di cui sopra sono dei privilegiati, almeno per quanto riguarda il lavoro, la vita li ha dotati di talento e un filo di cazzimma (che ahimè nella vita è necessaria), ma hanno saputo riconoscerlo e si sono fatti allegramente il mazzo per metterlo a frutto, ma ogni volta che vi viene da dire oh povera me come sono vecchia/o, ricordatevi che si può far pace con se stessi e la vita (che delle volte diciamolo, si impegna a far la stronza), solo se si diventa grandi, come il Festivàl (per dirla come Pippo, 83)

Forse sto diventando vecchia, e trovo così bella questa parola che non avete idea. Essere vecchi non vuol dire rughe solitudine seno e guance che cedono alla forza di gravità. No, per come la vedo io essere vecchi vuol dire avere accumulato nel cuore e nella testa, tante di quelle cose belle e brutte, che per forza fai pace con la vita. Smetti di prenderla di petto e accetti quel che è stato e quel che sarà. Giustamente potreste chiedervi che cavolo c’entri la vecchiaia con Sanremo e la TV. Allora, Sanremo compie 70 anni e forse anche lui, ha imparato ad accettare quel che è stato e quel che sarà, polemiche discorsi infiniti e questo sì e quello però e avanti Savoia, ma la kermesse va avanti e cascasse il mondo, siamo tutti a sperare di svegliarci il giorno dopo con una canzone in testa, a parlare dei vestiti delle voci degli ospiti e dei conduttori. Ieri a Domenica In, com’è ovvio e giusto che sia, di Sanremo hanno parlato, la zia Mara (che comunque io continuo a considerare una plagiaria, per conferma chiedere ai miei amici, la vecchia qui era la Zia, quando lei era ancora solo Mara Venier)nata nel 1950. Di lei ho detto quando vi ho parlato della sua autobiografia, non la sopportavo, la trovavo un’attrice mediocre e una caciarona con poco senso, poi col passare degli anni, un po’sarà cambiata lei, un po’sarò cambiata io, ma adesso la adoro. Ha saputo tirare fuori anche in televisione quello che è, una donna bella dentro e fuori, che fa casino per natura ma è talmente professionale da trasformare il suo casino in simpatia, da saper gestire meravigliosamente il rigore lavorativo con il suo essere donna mamma nonna, senza troppi pudori ma senza sbracare. Fra gli ospiti c’era la Ricciarelli, 74 anni, una vita a fare la sostenuta davanti alle telecamere, a mantenere l’immagine, a tacere e sfuggire dal passato, è un capricorno, il privato è privato soprattutto quando è doloroso. Adesso si è ammorbidita, ha imparato a ridere anche davanti alle telecamere, a parlare del suo amore finito, a ricordare con un sorriso, mi ha fatto una tenerezza infinita. Una splendida donna, certo io non la farei arrabbiare, ma la dolcezza è sempre più forte. Poi c’era Teocoli, 75, una vita di successo, le rughe su un uomo ancora figo come pochi, che sono quelle di chi ha tanto riso e probabilmente tanto pianto, con tutto il rispetto (ahahahha), non si diventava un simbolo sui social, si sudava e parecchio, si prendevano porte in faccia, si abbassava la testa e si andava avanti. Poi c’era Bartoletti, 71, un enciclopedia che come la Treccani, non diventa mai obsoleta. Amedeo Minghi 72, una voce ancora splendida, anche lui con tante cose pesanti dentro, ma che ha fatto cantare tutti, volenti o nolenti e lo ha fatto sorridendo. Lo scopo di sto papello? Nessuno, se non riconoscere la bellezza della vecchiaia (anche perché l’alternativa…). Certo i signori di cui sopra sono dei privilegiati, almeno per quanto riguarda il lavoro, la vita li ha dotati di talento e un filo di cazzimma (che ahimè nella vita è necessaria), ma hanno saputo riconoscerlo e si sono fatti allegramente il mazzo per metterlo a frutto, ma ogni volta che vi viene da dire oh povera me come sono vecchia/o, ricordatevi che si può far pace con se stessi e la vita (che delle volte diciamolo, si impegna a far la stronza), solo se si diventa grandi, come il Festivàl (per dirla come Pippo, 83)

Ah l’amore l’amore – Manzini come la Nutella – Ottimo in ogni momento

Con un titolo un po’ “spiazzante” (visto che è riferito al nostro durissimo Rocco), Manzini ci riporta sul luogo del delitto o quasi. Avevamo lasciato il nostro in una pozza di sangue – Schiavone, non Manzini, che comunque ha rischiato grosso – e lo ritroviamo mutilato di un rene, ma vivo e vegeto in ospedale. Oltre al cibo al non poter fare quello che vuole (provate a indovinare chi va in giro con il loden sopra il pigiama e in ciabatte) e ad aver preso una infezione che gli provoca un po’ di febbre che ne impedisce le dimissioni, sente un cattivo odore. La puzza di qualcosa di sbagliato relativamente ad un errore fatale che avrebbe commesso il chirurgo che lo ha operato, rispetto allo scambio di una sacca di sangue. Non gli torna che quel medico così competente così preparato, possa essere incolpato per la morte di un paziente che fra l’altro ha subito il suo stesso intervento. Proprio non gli va giù. Già di suo quando qualcosa non gli suona bene si impunta come un segugio, figuriamoci non avendo niente da fare. Gli ultimi due romanzi li avete presenti? Una galoppata nella pampas, quando il cavallo corre corre e tu devi stare ben saldo facendo fatica quanto lui, stavolta invece siamo passati ad una passeggiata in campagna, con qualche breve pezzetto al trotto per rompere la monotonia del paesaggio. Chiaro che la metafora contiene un “errore”, non esiste una pagina di questo romanzo che sia noiosa, è profondo come sempre, la figura del vicequestore è un caleidoscopio in cui scopriamo figure nuove ad ogni cambio di pagina. Che abbia un carattere di merda non ci piove, ma poi chi è che può giudicare? Alla fin fine con tutto il suo turpiloquio, con tutta la sua insofferenza nei confronti del mondo, è lui quello che alla fine ci perde, è solo, tradito e ci sta male, ciononostante fa il suo sporco lavoro, sapendo che un po’ di quel marcio in cui si immerge gli resterà appiccicato addosso. Eppure si intenerisce con Gabriele e sua madre, sapendo che poi l’abbandono (forse inevitabile), gli lascerà un’altra cicatrice. Ama la sua Lupacchiotta con una tenerezza che mai si immaginerebbe e ha un disperato bisogno dell’amore di Marina, dovunque lei sia. Dai diciamolo, è un tenero Rocco, magari con l’anima stropicciata ma piena di cose da dare. Fenomenale l’alternanza fra i momenti d’indagine e le vicende della squadra, momenti che esilaranti è definire poco. “Perché l’amore è l’ultima spiaggia della medicina”, che si tratti di curare malattie del fisico o dell’anima. A questa conclusione ci porta Manzini con i suoi romanzi, dove come nella vita, si arriva alla fine mescolando una lacrima a una risata, una carezza a un pugno.

Con un titolo un po’ “spiazzante” (visto che è riferito al nostro durissimo Rocco), Manzini ci riporta sul luogo del delitto o quasi. Avevamo lasciato il nostro in una pozza di sangue – Schiavone, non Manzini, che comunque ha rischiato grosso – e lo ritroviamo mutilato di un rene, ma vivo e vegeto in ospedale. Oltre al cibo al non poter fare quello che vuole (provate a indovinare chi va in giro con il loden sopra il pigiama e in ciabatte) e ad aver preso una infezione che gli provoca un po’ di febbre che ne impedisce le dimissioni, sente un cattivo odore. La puzza di qualcosa di sbagliato relativamente ad un errore fatale che avrebbe commesso il chirurgo che lo ha operato, rispetto allo scambio di una sacca di sangue. Non gli torna che quel medico così competente così preparato, possa essere incolpato per la morte di un paziente che fra l’altro ha subito il suo stesso intervento. Proprio non gli va giù. Già di suo quando qualcosa non gli suona bene si impunta come un segugio, figuriamoci non avendo niente da fare. Gli ultimi due romanzi li avete presenti? Una galoppata nella pampas, quando il cavallo corre corre e tu devi stare ben saldo facendo fatica quanto lui, stavolta invece siamo passati ad una passeggiata in campagna, con qualche breve pezzetto al trotto per rompere la monotonia del paesaggio. Chiaro che la metafora contiene un “errore”, non esiste una pagina di questo romanzo che sia noiosa, è profondo come sempre, la figura del vicequestore è un caleidoscopio in cui scopriamo figure nuove ad ogni cambio di pagina. Che abbia un carattere di merda non ci piove, ma poi chi è che può giudicare? Alla fin fine con tutto il suo turpiloquio, con tutta la sua insofferenza nei confronti del mondo, è lui quello che alla fine ci perde, è solo, tradito e ci sta male, ciononostante fa il suo sporco lavoro, sapendo che un po’ di quel marcio in cui si immerge gli resterà appiccicato addosso. Eppure si intenerisce con Gabriele e sua madre, sapendo che poi l’abbandono (forse inevitabile), gli lascerà un’altra cicatrice. Ama la sua Lupacchiotta con una tenerezza che mai si immaginerebbe e ha un disperato bisogno dell’amore di Marina, dovunque lei sia. Dai diciamolo, è un tenero Rocco, magari con l’anima stropicciata ma piena di cose da dare. Fenomenale l’alternanza fra i momenti d’indagine e le vicende della squadra, momenti che esilaranti è definire poco. “Perché l’amore è l’ultima spiaggia della medicina”, che si tratti di curare malattie del fisico o dell’anima. A questa conclusione ci porta Manzini con i suoi romanzi, dove come nella vita, si arriva alla fine mescolando una lacrima a una risata, una carezza a un pugno.

Gli invisibili (non per tutti) di Valerio Varesi

Torna sul Po Soneri, io continuo a dirlo (arrivando buon ultima), per chi è nato/cresciuto o ha radici in quel pezzo di pianura Padana attraversata dal Po, il fiume è una specie di calamita. Nel bene e nel male, l’acqua è la vita o la morte e non si parla di sfortuna lungo le sponde, le zone di golena, si vive adattandosi, molti diventando appunto invisibili. E chi si vede è abituato anche a tutto quello che il fiume nasconde, i pescatori di frodo, quelli che tirano su i pesci siluro che poi vendono nei loro Paesi, quelli che conoscono le correnti e le usano a proprio vantaggio, per spostarsi con merci non sempre legali, nel buio. Il Fiume prende e restituisce quando e dove decide, anche gli uomini, e non sempre è possibile dare un nome a chi è riportato in terra dall’acqua. Soneri non ci sta, anche se quel corpo sembra non interessare a nessuno, anche se nessuno lo ha cercato né lo cerca. Lui non sopporta che la vita di qualcuno passi così su questa terra, senza lasciare un ricordo, che venga seppellito senza un nome. Una questione di dignità, né più né meno. Varesi è un giornalista scrittore che definirei retto, ha dei principi e non deroga nemmeno quando racconta storie inventate. Così è il suo commissario, forse incupito dalla delusione per com’è diventato il mondo, così cambiato in pochi decenni, senza più umanità senza più morale. Lo sa che la cattiveria c’è sempre stata, come la delinquenza, ma lo disgusta la commistione fra il male e la normalità. Forse solo un uomo nato con un piede sull’appennino e uno nell’acqua del Po, che trova pace nel bosco e sull’acqua (oltre che nel cibo genuino e nella sua compagna, entrambi capaci di stimolarlo e calmarlo).

Torna sul Po Soneri, io continuo a dirlo (arrivando buon ultima), per chi è nato/cresciuto o ha radici in quel pezzo di pianura Padana attraversata dal Po, il fiume è una specie di calamita. Nel bene e nel male, l’acqua è la vita o la morte e non si parla di sfortuna lungo le sponde, le zone di golena, si vive adattandosi, molti diventando appunto invisibili. E chi si vede è abituato anche a tutto quello che il fiume nasconde, i pescatori di frodo, quelli che tirano su i pesci siluro che poi vendono nei loro Paesi, quelli che conoscono le correnti e le usano a proprio vantaggio, per spostarsi con merci non sempre legali, nel buio. Il Fiume prende e restituisce quando e dove decide, anche gli uomini, e non sempre è possibile dare un nome a chi è riportato in terra dall’acqua. Soneri non ci sta, anche se quel corpo sembra non interessare a nessuno, anche se nessuno lo ha cercato né lo cerca. Lui non sopporta che la vita di qualcuno passi così su questa terra, senza lasciare un ricordo, che venga seppellito senza un nome. Una questione di dignità, né più né meno. Varesi è un giornalista scrittore che definirei retto, ha dei principi e non deroga nemmeno quando racconta storie inventate. Così è il suo commissario, forse incupito dalla delusione per com’è diventato il mondo, così cambiato in pochi decenni, senza più umanità senza più morale. Lo sa che la cattiveria c’è sempre stata, come la delinquenza, ma lo disgusta la commistione fra il male e la normalità. Forse solo un uomo nato con un piede sull’appennino e uno nell’acqua del Po, che trova pace nel bosco e sull’acqua (oltre che nel cibo genuino e nella sua compagna, entrambi capaci di stimolarlo e calmarlo).

Il marchio di fabbrica di Varesi è questo, il rigore di un uomo che cerca sempre e comunque di arrivare alla verità, non perché sia un commissario, ma perché la ritiene l’unica cosa che possa equilibrare gli accadimenti. La scrittura è lenta senza diventare pesante, adatta alle descrizioni dei luoghi e dei pensieri, il linguaggio pulito semplice e colto. Un altro bel romanzo che non può mancare nelle librerie di chi ama il giallo il noir e nemmeno di chi semplicemente ama le buone letture.

Stavolta ahimè uno Sconsiglio

Sarà che quando avevo circa 13/14 anni ho letto Porci con le ali, sarà che poco dopo ho letto Erica Jong e le sue scopate senza cerniera, sarà che ero giovane negli anni ’80, prima che si scoprissero l’esistenza la pericolosità dell’aids e il vecchio detto Na lavada na sugada e la par gnanca duprada, era uno dei più usati. Sarà che adesso i cinquanta sono un ricordo, ma mi ha incuriosita molto questo romanzo di Veronica Pivetti. L’erotismo delle donne in odor di menopausa è stato per anni messo in discussione, adesso si è scoperto che invece, menopausa o no, gli organi giù dabbasso e il neurone preposto continuano a funzionare, alla faccia della forza di gravità che tira verso il basso le guance le zizze e i sacchettini, dopo i cinquanta il sesso si fà ed è anche divertente come prima (potrei aprire una parentesi su tutte le battute che noi anziani facciamo per “nascondere” che funzioniamo ancora, ma evito per decenza). Detto questo mi sono chiesta che strane persone frequenti la signora Pivetti, che mi piace moltissimo come attrice, ma evidentemente ha delle amiche strane, o che raccontano delle cavolate stratosferiche. Le storie di queste quattro donne, di divertente non hanno niente, è difficile anche parlarne senza essere volgari (chi mi conosce sa che tutto sono ma bacchettona no), però boh, a me,una che si addormenta durante un cunnilingus, non fa ridere per niente, anzi mi fa un po’ pena. E con le amiche? Certo che parliamo dei maschi e delle performances, ma, almeno con le amiche mie, il “coso” e la “cosa”, li chiamiamo con vezzeggiativi più o meno affettuosi (che in fin dei conti danno tante soddisfazioni, lo abbiamo sempre fatto (come suppongo facciano i maschi fra loro), e lo faremo anche quando saranno ricordi lontani. Usare termini che normalmente si usano come intercalari, non rende disinvolto un argomento privato, e soprattutto non lo rende divertente. C***i e f***e, lasciamoli agli adolescenti.

Sarà che quando avevo circa 13/14 anni ho letto Porci con le ali, sarà che poco dopo ho letto Erica Jong e le sue scopate senza cerniera, sarà che ero giovane negli anni ’80, prima che si scoprissero l’esistenza la pericolosità dell’aids e il vecchio detto Na lavada na sugada e la par gnanca duprada, era uno dei più usati. Sarà che adesso i cinquanta sono un ricordo, ma mi ha incuriosita molto questo romanzo di Veronica Pivetti. L’erotismo delle donne in odor di menopausa è stato per anni messo in discussione, adesso si è scoperto che invece, menopausa o no, gli organi giù dabbasso e il neurone preposto continuano a funzionare, alla faccia della forza di gravità che tira verso il basso le guance le zizze e i sacchettini, dopo i cinquanta il sesso si fà ed è anche divertente come prima (potrei aprire una parentesi su tutte le battute che noi anziani facciamo per “nascondere” che funzioniamo ancora, ma evito per decenza). Detto questo mi sono chiesta che strane persone frequenti la signora Pivetti, che mi piace moltissimo come attrice, ma evidentemente ha delle amiche strane, o che raccontano delle cavolate stratosferiche. Le storie di queste quattro donne, di divertente non hanno niente, è difficile anche parlarne senza essere volgari (chi mi conosce sa che tutto sono ma bacchettona no), però boh, a me,una che si addormenta durante un cunnilingus, non fa ridere per niente, anzi mi fa un po’ pena. E con le amiche? Certo che parliamo dei maschi e delle performances, ma, almeno con le amiche mie, il “coso” e la “cosa”, li chiamiamo con vezzeggiativi più o meno affettuosi (che in fin dei conti danno tante soddisfazioni, lo abbiamo sempre fatto (come suppongo facciano i maschi fra loro), e lo faremo anche quando saranno ricordi lontani. Usare termini che normalmente si usano come intercalari, non rende disinvolto un argomento privato, e soprattutto non lo rende divertente. C***i e f***e, lasciamoli agli adolescenti.

consigli vacanzieri n° 3

Natale è passato e spero che ognuno abbia trovato sotto l’albero quello che desiderava, si trattasse si cose materiali o no. Io continuo a darvi consigli brevi ma ponderati, perché comunque sia, un libro è sempre un’ottima compagnia.

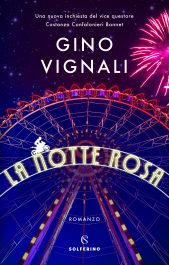

Dei gialli leggeri che fanno ridere (sorridere), ambientati a Rimini. Un vicequestore bellissima e piena di soldi, che vive al Grand Hotel (precisamente nella suite Gradisca), una squadra di poliziotti eterogenea e irresistibile. Gino Vignali, autore a tutto tondo, porta nel giallo la satira l’ironia e se vogliamo, bisogna riconoscergli anche la capacità di costruire trame gialle che non deludono. Io ne sono entusiasta, e se poi qualcuno vuole sostenere che ho l’innamoramento facile, libero di farlo, ma a mia discolpa posso garantire che mi innamoro sempre delle cose/persone giuste. Accattatevilli e godetene come ne ho goduto io.

Dei gialli leggeri che fanno ridere (sorridere), ambientati a Rimini. Un vicequestore bellissima e piena di soldi, che vive al Grand Hotel (precisamente nella suite Gradisca), una squadra di poliziotti eterogenea e irresistibile. Gino Vignali, autore a tutto tondo, porta nel giallo la satira l’ironia e se vogliamo, bisogna riconoscergli anche la capacità di costruire trame gialle che non deludono. Io ne sono entusiasta, e se poi qualcuno vuole sostenere che ho l’innamoramento facile, libero di farlo, ma a mia discolpa posso garantire che mi innamoro sempre delle cose/persone giuste. Accattatevilli e godetene come ne ho goduto io.

Se avete voglia di qualcosa di appena un momento meno leggero, potete leggere le storie scritte da Cristina Rava, di Ardelia Spinola, una Kay Scarpetta italiana, con molti meno titoli, molte attrezzature stratosferiche in meno, ma che vive con due gatti, si fidanza si sfidanza, è empatica, vuole bene ai suoi collaboratori e amici che la ricambiano. Ha delle intuizioni quando i morti che deve esaminare non sono tali per cause naturali, chiede, indaga, rompe le scatole (con discrezione sostiene lei), e in qualche modo partecipa attivamente alle indagini, quasi sempre senza cacciarsi in guai grossi. Sarebbe meglio leggerli in ordine di uscita, ma non è strettamente necessario, si seguono comunque i fili senza grossi problemi.

Se avete voglia di qualcosa di appena un momento meno leggero, potete leggere le storie scritte da Cristina Rava, di Ardelia Spinola, una Kay Scarpetta italiana, con molti meno titoli, molte attrezzature stratosferiche in meno, ma che vive con due gatti, si fidanza si sfidanza, è empatica, vuole bene ai suoi collaboratori e amici che la ricambiano. Ha delle intuizioni quando i morti che deve esaminare non sono tali per cause naturali, chiede, indaga, rompe le scatole (con discrezione sostiene lei), e in qualche modo partecipa attivamente alle indagini, quasi sempre senza cacciarsi in guai grossi. Sarebbe meglio leggerli in ordine di uscita, ma non è strettamente necessario, si seguono comunque i fili senza grossi problemi.

Usciamo dal giallo e passiamo all’azzurro, un romanzo senza tempo, forse nei dintorni di Bellano o forse no, con un ragazzino e suo nonno protagonisti assoluti di un giro nella Storia raccontata con leggerezza e precisione, divertente ma sempre con intelligenza. Bello, rassicurante, come deve essere una storia che ti prende e ti porta sulle ali della fantasia, per poi riaccompagnarti in terre note, con gentilezza.

Usciamo dal giallo e passiamo all’azzurro, un romanzo senza tempo, forse nei dintorni di Bellano o forse no, con un ragazzino e suo nonno protagonisti assoluti di un giro nella Storia raccontata con leggerezza e precisione, divertente ma sempre con intelligenza. Bello, rassicurante, come deve essere una storia che ti prende e ti porta sulle ali della fantasia, per poi riaccompagnarti in terre note, con gentilezza.

E non lamentatevi che non c’è scelta.

Consigli e sconsigli – part 2

Facciamo una cosa un po’ diversa dal solito, fuori dal mio solito schema. Vi consiglio un libro senza averlo letto. Ohibò, la colei è impazzita. No, è che ho letto gli altri libri dell’autore e mi son piaciuti perchè il ragazzo non è uno che strapubblica, non è nelle liste dei best sellers (almeno che io sappia), ma sa quello fa. Questo non ho avuto ancora il tempo di leggerlo, però metti che ascoltiate i miei consigli, metti che qualcuno si fidi di me, a Natale mancano pochi giorni e magari decidete di metterlo sotto l’albero. Le storie di Ferdinando Pastori sono dure e cattive. Non fa sconti a nessuno. Se c’è da descrivere un morto squartato lo fa, e di sicuro non sta molto attento ad usare un linguaggio “pulito”, i suoi protagonisti si muovono a Milano, fra Brera il Castello e le vie del centro, ma le racconta con la voce che ha chi ci vive, non i turisti o i fighetti da movida e nemmeno dei ricconi. Vabbè in conclusione, lo consiglio sulla fiducia, va da sé che se dopo averlo letto dovessi scoprire che vi ho mentito, prima lo picchio e poi lo obbligo a rimborsarvi l’acquisto.

Facciamo una cosa un po’ diversa dal solito, fuori dal mio solito schema. Vi consiglio un libro senza averlo letto. Ohibò, la colei è impazzita. No, è che ho letto gli altri libri dell’autore e mi son piaciuti perchè il ragazzo non è uno che strapubblica, non è nelle liste dei best sellers (almeno che io sappia), ma sa quello fa. Questo non ho avuto ancora il tempo di leggerlo, però metti che ascoltiate i miei consigli, metti che qualcuno si fidi di me, a Natale mancano pochi giorni e magari decidete di metterlo sotto l’albero. Le storie di Ferdinando Pastori sono dure e cattive. Non fa sconti a nessuno. Se c’è da descrivere un morto squartato lo fa, e di sicuro non sta molto attento ad usare un linguaggio “pulito”, i suoi protagonisti si muovono a Milano, fra Brera il Castello e le vie del centro, ma le racconta con la voce che ha chi ci vive, non i turisti o i fighetti da movida e nemmeno dei ricconi. Vabbè in conclusione, lo consiglio sulla fiducia, va da sé che se dopo averlo letto dovessi scoprire che vi ho mentito, prima lo picchio e poi lo obbligo a rimborsarvi l’acquisto.

Qui cambiamo completamente gioco, è un racconto, anzi un raccontino da poche fermate di metro, eppure Sepulveda ne fa una chicca di quelle che ti soddisfano. Un killer è una brutta persona no? Per definizione, e invece il killer che ci racconta la storia non sembra per niente così. Oddio, ammazzare ammazza, ma senza far soffrire le vittime, e soprattutto oh, un lavoro è un lavoro, soprattutto quando i soldi che arrivano sono davvero tanti. Questo sarà il suo ultimo lavoro. Un killer non può avere famiglia e invece lui si è innamorato, chissà come sarà la sua vita dopo? Ragazzi dico una banalità, perchè che Sepulveda sia bravo mi pare assodato, ma quando una roba è scritta bene, condita con l’ironia che è propria dell’autore, anche 70 pagine, le leggi proprio volentieri.

Qui cambiamo completamente gioco, è un racconto, anzi un raccontino da poche fermate di metro, eppure Sepulveda ne fa una chicca di quelle che ti soddisfano. Un killer è una brutta persona no? Per definizione, e invece il killer che ci racconta la storia non sembra per niente così. Oddio, ammazzare ammazza, ma senza far soffrire le vittime, e soprattutto oh, un lavoro è un lavoro, soprattutto quando i soldi che arrivano sono davvero tanti. Questo sarà il suo ultimo lavoro. Un killer non può avere famiglia e invece lui si è innamorato, chissà come sarà la sua vita dopo? Ragazzi dico una banalità, perchè che Sepulveda sia bravo mi pare assodato, ma quando una roba è scritta bene, condita con l’ironia che è propria dell’autore, anche 70 pagine, le leggi proprio volentieri.